茶室の中では"紙風船エクササイズ"などを通じて、限られた空間でも室内を共にするメンバーと共に心と体がシンクロする感覚を味わえました。

来場者は行列をつくるほどの人気で、このブースがスポーツにもたらす新たな可能性を示しました。

●TheスマートフェンシングⓇトーナメントも開催

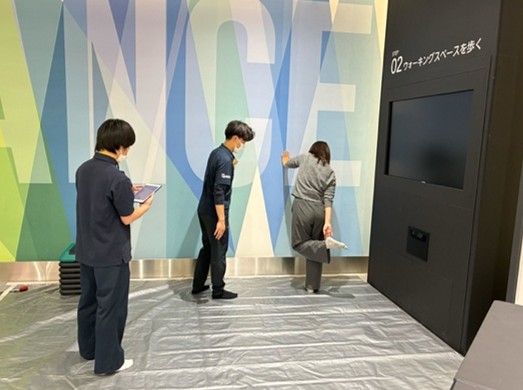

もうひとつの目玉となったのが、9月6日(土)に開催された観客参加型の「TheスマートフェンシングⓇトーナメント」。大日本印刷株式会社がデジタル技術により既存競技を拡張することで開発した「スマートフェンシングⓇ」と、筑波大学が開発したプレイヤーの"心拍を感じるバイオシェア技術"を融合した、最先端のスポーツ観戦の取り組みです。 「スマートフェンシングⓇ」は、柔らかい剣とスマートフォンアプリを使って誰でも・どこでも・簡単・安全にフェンシング・パラフェンシング競技を楽しむことができる、本格的なフェンシング体験コンテンツです。また、今回の「TheスマートフェンシングⓇトーナメント」では、観客がリストバンド型デバイスを装着することで、バイブレーション機能の振動とLEDの点滅によりプレイヤーの心拍数がリアルタイムで会場全体に共有され、プレイヤーと観客が一体となる革新的な観戦スタイルが実現しました。

さらに観客は自身のスマートフォンから「応援ポイント」を送信でき、その得点が試合結果に反映される仕組みも導入。観客の心拍や声援が競技と融合する、かつてないスポーツ観戦の未来像が示されました。

「TheスマートフェンシングⓇトーナメント」には、フェンシングのオリンピック金メダリストの宇山賢さんも登場、来場者と真剣勝負を繰り広げ、試合の緊張感や駆け引きが心拍の変化とともに共有され、会場は大きな熱気に包まれました。

また、心拍数を"見える化"する仕組みは、スポーツ観戦に革命をもたらすだけでなく、例えば運動会などのレクリエーションスポーツで"こどもの心拍数を親が一緒に楽しめる"といった日常シーンへの広がりも期待されています。筑波大学の松井崇准教授らは「スポーツ観戦が人と人をつなぎ、孤独の解消や健康増進にもつながる」とコメントしており、教育や地域スポーツへの応用も見込まれています。

室伏広治スポーツ庁長官は「スポーツはする・みる・ささえるすべての立場を結びつける力を持つ。今回開催された観客参加型の"TheスマートフェンシングⓇトーナメント"はその未来像を象徴する取り組み」と述べ、その社会的意義を強調しました。

※スマートフェンシングはDNP大日本印刷株式会社の登録商標です。

●未来の社会に向けたスポーツの発信拠点として

大阪・関西万博への出展は、スポーツ庁が推進する「Sport in Life(SIL)」の理念と連動し、スポーツを「する」「みる」「ささえる」あらゆる立場の人に新しい価値を届ける場となりました。

また、スポーツ庁が運営する情報発信プラットフォーム「ここスポ(https://cocospo.go.jp/)」は、スポーツをはじめたい人や支える人が必要な情報を見つけられる"ハブ"としての役割を担っています。イベント情報や体力測定・セルフチェック、好事例の紹介などを通じて、スポーツが持つ多面的な価値を社会全体に広げ、誰もがスポーツに親しむきっかけを提供することを目指しています。

スポーツ庁では、今回の万博での取り組みを契機に、未来のスポーツの姿をより多くの人々と共有し、健康・共生・社会活性化につながる施策を引き続き推進してまいります。